インカ帝国とは、南米アンデス山脈に築かれた古代文明の中でも特に注目される存在です。

広大な山岳地帯に高度な建築技術や農業システムを発展させ、独自の文化と政治体制を築き上げました。

この記事では、インカ帝国の歴史や特徴、そしてその魅力について詳しく紹介していきます。

クスコを中心とした都市設計、インカ道による広範な物流ネットワーク、太陽を神とする宗教観など、インカ帝国の独自性に触れながら、なぜこれほどまでに強大な国家が短期間で栄え、そして滅びたのかをわかりやすく解説していきます。

記事のポイント

🔴インカ帝国の歴史的背景と成立の流れ

🔴建築技術や農業など文明の特徴

🔴皇帝を中心とした政治と宗教の仕組み

🔴滅亡の原因と現代への影響

インカ帝国とは何か?文明の特徴と魅力

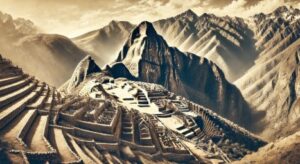

アンデス山脈に築かれた巨大帝国

インカ帝国は、南米のアンデス山脈という過酷な自然環境の中で成立した高度な文明国家です。

この山岳地帯は標高が高く、急峻な地形が続くため、一般的には大規模な国家を築くには不向きと考えられがちです。

しかし、インカの人々はその環境を逆手に取り、適応しながら発展しました。

具体的には、段々畑を斜面に築いて農耕地を確保し、石を隙間なく組み上げる建築技術によって地震にも耐える都市を作り上げました。

ただ、こうした地形がもたらす不便さから、物流や統治の面で多くの課題もあったはずです。

そこでインカ帝国は、山岳地帯を縦横に結ぶ道路網を発達させ、王道である「インカ道」を整備しました。

こうした努力によって、地理的制約の中でも驚異的な規模の国家運営が可能となったのです。

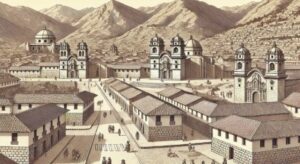

インカ帝国の首都クスコの役割

クスコは、インカ帝国の中心都市として「世界のへそ」とも呼ばれていました。

その名の通り、インカ文明における政治・宗教・文化の中心地として重要な役割を果たしていました。

都市設計は高度に計画されており、主要な神殿や皇帝の宮殿、行政機関などが集中して建てられていました。

この都市の建築物には、インカ特有の精緻な石組み技術が用いられており、現在でも観光客が訪れるロレト通りの石壁などにその面影を確認できます。

また、クスコから放射状に延びる道路網は、帝国全体を効率よく統治するための手段でした。

つまり、クスコは単なる都市ではなく、インカ帝国を機能させる中枢装置のような存在だったと言えます。

石組み技術と建築の美学

インカ文明の建築技術は、現代の専門家も驚くほどの精度を誇っています。

とりわけ有名なのが、クスコに残る「12角の石」に象徴されるような、隙間なく組まれた石組みです。

これらの石は、モルタルを使わずに組まれており、まるで一体化したかのように見えます。

こうした技術の背景には、地震が頻発するアンデス山脈においても崩れにくい構造を求めた知恵がありました。

不規則な形の石を一つ一つ手作業で加工し、複雑に組み合わせることで耐久性を高めたのです。

見た目の美しさもさることながら、自然環境に適応するための実用性も兼ね備えていたのがインカの建築美学の特徴です。

インカ道と物流ネットワーク

インカ帝国の広大な領土を効率よく統治するために不可欠だったのが、インカ道と呼ばれる道路網です。

この道路は全長が3万キロメートルにも及び、アンデスの山岳地帯からアマゾンの密林、乾燥地帯にまで張り巡らされていました。

主幹道を中心に、支線が各地に広がり、都市や村々をつないでいたのです。

沿道には「タンボ」と呼ばれる宿泊施設や倉庫が設けられ、官僚や軍隊の移動、物資の輸送がスムーズに行えるように設計されていました。

また、「チャスキ」と呼ばれる飛脚が約2kmごとに配置され、情報伝達を迅速に行うシステムもありました。

インカ道は単なる交通手段ではなく、国家運営に不可欠なインフラとして機能していたのです。

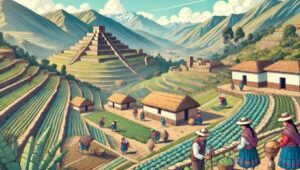

農業・灌漑システムの進化

アンデスの高地で大規模な農業を行うには、水資源の確保と管理が必須です。

インカ帝国はこの課題に対し、高度な灌漑施設と段々畑を用いて対応しました。

山の斜面を利用して築かれた段々畑は、土壌の流出を防ぎながら、水の供給を効率化する仕組みとなっていました。

また、雨水を集めて分配する排水路の整備や、貯水池の建設など、水管理にも優れていました。

このようなシステムにより、ジャガイモやトウモロコシなどの栽培が可能となり、多くの人口を支えることができたのです。

特にマチュピチュのような高地都市でも農業が可能だったのは、この灌漑技術の成果によるものでした。

太陽信仰と皇帝の神格化

写真引用:ウィキペディア(Wikipedia)

インカ帝国の宗教の中心には太陽信仰があり、皇帝は「太陽の子」として神格化されていました。

このため、宗教と政治は密接に結びつき、皇帝は絶対的な権力を持つ存在として人々に崇拝されていたのです。

神殿や祭礼は国家的な行事であり、多くの人々が動員されました。

また、クスコの中心にある「太陽の神殿」コリカンチャは、金で覆われた壮麗な建築で、太陽への信仰の象徴とされていました。

こうした信仰は、民衆の結束を強めるとともに、皇帝の権威を裏付ける装置としても機能していたのです。

一方で、神の化身とされた皇帝の存在が、政治的対立や継承問題においても重大な影響を与えることになりました。

インカ帝国の歴史と滅亡の背景

クスコ王国から帝国への拡大

インカ帝国の起源は、13世紀頃に成立したクスコ王国にさかのぼります。

当初は小さな部族国家でしたが、15世紀に第9代皇帝パチャクティの登場によって急速に拡大を始めました。

彼は北方のチャンカ族との戦いに勝利した後、周辺の部族を次々に征服し、国家体制を整備したのです。

その後の皇帝たちも領土を拡大し、最盛期にはエクアドルからチリ、アルゼンチン北部まで支配下に置く巨大な帝国となりました。

この過程で、多民族を包摂する統治制度や、地方の実情に応じた柔軟な行政運営が発展していきました。

つまり、インカ帝国は戦争と統治の両面で優れた能力を持つ国家だったのです。

パチャクティの改革と領土拡大

パチャクティは、インカ帝国を現在の形に作り上げた人物として知られています。

彼の治世では、単なる部族連合から中央集権型の国家への移行が進められました。

行政区分を四つに分け、それぞれに地方長官を置くタワンティンスウユ制度を導入することで、広大な領土を効率的に統治したのです。

また、彼は宗教的権威を用いて自身の正統性を強化し、道路や農業施設、都市の整備を進めました。

代表的な建造物の一つがマチュピチュであり、これは儀式の場であると同時に、王族の避暑地とも言われています。

このような実績から、パチャクティはインカ帝国を帝国として再構築した偉大な皇帝と評価されています。

内戦と皇位継承争いの悲劇

インカ帝国の滅亡を早めた要因の一つが、皇位継承を巡る内戦です。

第11代皇帝ワイナ・カパックの死後、正統な後継者ワスカルと、異母兄弟であるアタワルパとの間で内乱が発生しました。

この争いは帝国を南北に二分する深刻な分裂をもたらし、多くの兵力と資源が失われました。

結局、アタウワルパが勝利しましたが、国力は大きく消耗しており、スペインの侵攻に対する備えも不十分になっていました。

こうした内部の混乱が、結果的に外部からの侵略を容易にしてしまったのです。

つまり、帝国の終焉は外敵によるものだけでなく、内部崩壊の兆候もあったということです。

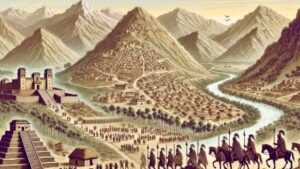

スペイン人ピサロによる征服

1532年、スペインのコンキスタドールであるフランシスコ・ピサロがインカ帝国の北部に上陸しました。

彼は巧妙な策略を用い、当時の皇帝アタワルパを捕らえて処刑し、その支配体制を瓦解させました。

インカ軍は数十万にも上りましたが、わずか百人ほどのスペイン兵に敗北したのです。

これは、銃や馬といったヨーロッパの技術的優位に加え、インカ側の混乱と油断が重なった結果でした。

また、スペイン人はインカの敵対部族と手を組み、内部からの協力も得ていました。

このようにして、数百年にわたる文明はわずか数年で崩壊へと向かったのです。

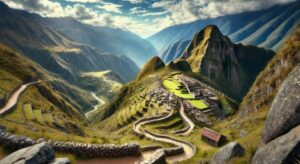

マチュピチュ遺跡とその謎

マチュピチュは、標高約2400mの山中に築かれたインカ帝国の遺跡で、現在でも世界中から観光客が訪れる場所です。

その存在は長らく知られておらず、1911年にアメリカ人探検家ハイラム・ビンガムによって再発見されました。

謎に包まれた都市であり、なぜこのような場所に建てられたのか、明確な答えは出ていません。

一説には、儀礼の場や王族の隠れ家として機能していたと言われ、またスペイン人の侵略から逃れるための避難都市であった可能性も指摘されています。

いずれにしても、その精巧な石組みや灌漑システムは、インカ文明の高度な技術を今に伝える貴重な証拠です。

インカ文明の遺産と現代への影響

インカ文明は滅びたものの、その文化や技術、思想は今なおアンデス地方の人々の生活に息づいています。

例えば、ケチュア語は現在でもペルーなどで広く使われており、織物や農業技術にもインカ時代の知識が受け継がれています。

また、観光資源としてのインカ遺跡は、ペルーの経済にとっても重要な役割を果たしています。

世界遺産に登録されたクスコやマチュピチュを訪れることで、インカ文明の偉大さを直接感じることができるでしょう。

このように、インカ帝国の影響は歴史的価値を超え、今を生きる私たちにも多くの刺激と学びを与えてくれます。

まとめ:インカ帝国の文明とその魅力

✅アンデス山脈という過酷な環境下で成立した高度な文明国家である

✅斜面に段々畑を築いて農地を確保し、農業を成立させた

✅隙間のない石組みによる建築で地震に強い都市を構築した

✅山岳地帯を結ぶインカ道によって物流と統治を実現した

✅首都クスコは政治・宗教・文化の中枢都市として機能した

✅クスコの都市設計は計画的で、権力の集中を示している

✅「12角の石」などに代表される精緻な石組み技術を持つ

✅石材をモルタルなしで組み上げる技術に高い耐久性がある

✅インカ道には宿泊所や倉庫、情報伝達の仕組みが整備されていた

✅灌漑施設と段々畑で水資源を効率的に活用した農業を行った

✅皇帝は「太陽の子」とされ、宗教と政治が強く結びついていた

✅国家的な祭礼を通じて皇帝の権威と民衆の一体感を形成した

✅パチャクティの改革により、帝国の中央集権体制が整った

✅皇位継承争いによる内戦が、帝国の弱体化を招いた

✅スペインによる征服で崩壊したが、文明の影響は今も残っている

インカ帝国は、過酷な自然環境の中で驚くべき技術と知恵を築き上げた、まさに人類史における偉大な文明の一つです。

段々畑や石組みの建築、広大な道路網など、現代にも通じる工夫と工業的センスには目を見張るものがあります。

また、太陽信仰を軸とした宗教観や、皇帝を中心とした統治制度からも、彼らの精神文化の高さがうかがえます。

インカ帝国は滅亡しましたが、その遺産は現代にも息づいており、私たちに多くの学びを与えてくれます。

壮大で美しく、謎に満ちたインカの世界に触れてみることは、過去と未来をつなぐ貴重な体験となるでしょう。