マチュピチュ遺跡は、その壮大な景観と歴史的背景から、世界中の人々に知られています。

しかし、「空中都市」や「インカの失われた都市」といった別名を持つ理由や、それらの由来について詳しく知っている人は多くありません。

さらに、マチュピチュ遺跡の本来の名前が「ワイナピチュ」であった可能性が指摘されるなど、名称をめぐる歴史的な議論も存在します。

このように、マチュピチュ遺跡には別名や名前の変遷に関する興味深いエピソードが数多く隠されているのです。

本記事では、マチュピチュ遺跡の別名にまつわる歴史や由来について、詳しく解説していきます。

検索してたどり着いたあなたも、この機会にマチュピチュ遺跡の別名とその奥深い背景をぜひ知ってください。

記事のポイント

🔴マチュピチュ遺跡の別名が生まれた理由や背景

🔴「空中都市」や「インカの失われた都市」と呼ばれる由来

🔴マチュピチュ遺跡の本来の名称が「ワイナピチュ」だった可能性

🔴別名の変遷と現在の名称が定着した経緯

マチュピチュ別名とその由来

ポイント

マチュピチュは「空中都市」?

「インカの失われた都市」の意味

そもそもマチュピチュとは?

名前の由来とケチュア語の意味

なぜ山の上に築かれたのか?

発見者ハイラム・ビンガムとは

マチュピチュは「空中都市」?

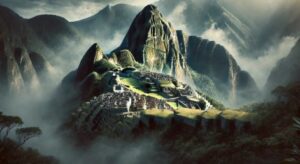

マチュピチュは、その独特の立地と壮麗な遺跡群から「空中都市」とも呼ばれています。

アンデス山脈の標高約2280メートルに位置し、深い谷に囲まれているため、まるで雲の上に浮かんでいるかのような神秘的な光景を作り出しています。

この地形のため、麓から遺跡が見えにくく、長年にわたりその存在が忘れられていました。

山頂に築かれた都市という特徴から、発見された当初から「空中都市」として紹介され、現在でもその呼び名が定着しています。

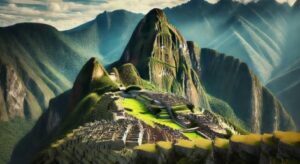

また、マチュピチュの建築技術の高さも「空中都市」と呼ばれる理由の一つです。

インカ帝国の職人たちは巨大な石を加工し、モルタルを使わずに緻密な石組みで建物を作り上げました。

これにより、地震にも耐えうる頑丈な構造が生まれ、500年以上経った今でも美しい遺跡として残っています。

これらの要素が組み合わさり、まるで空に浮かぶ都市のような印象を与えるのです。

「インカの失われた都市」の意味

「インカの失われた都市」とは、マチュピチュが長らく知られずにいたことを指しています。

16世紀にスペイン人がインカ帝国を征服した際、マチュピチュは放棄され、深い山の中で人々の記憶から消えていきました。

その後、約400年もの間、外部の人々には知られることなく、密林に覆われたままでした。

1911年、アメリカの探検家ハイラム・ビンガムが現地の農民の案内でこの遺跡を「再発見」しました。

ビンガムは、この都市こそがスペイン人の侵攻を逃れたインカ帝国の最後の拠点「ビルカバンバ」だと考えましたが、後の研究によって誤りであることが判明しました。

しかし、それでも彼の発見は世界的な注目を集め、マチュピチュは「インカの失われた都市」として広く知られるようになりました。

そもそもマチュピチュとは?

マチュピチュは、15世紀にインカ帝国の皇帝パチャクティ・インカ・ユパンキによって建設された都市遺跡です。

ケチュア語で「老いた峰」を意味する「machu pikchu」という言葉に由来しており、その名の通り、古くからこの地にそびえ立つ山の頂に築かれました。

この都市は、王族の避暑地や宗教的な儀式の場として使用されていたと考えられています。

遺跡内には、「インティワタナ」と呼ばれる日時計の役割を果たす石や、太陽を祀る「太陽の神殿」、王族の居住区とされる建物群が存在します。

また、農業用の段々畑も多数残されており、都市が自給自足を可能にする設計であったことがうかがえます。

名前の由来とケチュア語の意味

「マチュピチュ」という名称は、先住民の言葉であるケチュア語に由来しています。

「マチュ(Machu)」は「老いた」「古い」、「ピチュ(Picchu)」は「峰」「山頂」を意味し、直訳すると「老いた峰」となります。

この名は、遺跡がそびえる山の名称として元々存在していたもので、ハイラム・ビンガムが発見時にこの名前を採用したことから定着しました。

一方で、近年の研究によると、インカ時代にはこの都市が「ワイナピチュ(Huayna Picchu)」と呼ばれていた可能性が指摘されています。

「ワイナ(Huayna)」は「若い」を意味し、隣接する山の名前にもなっています。

実際に、16世紀の記録には「ワイナピチュ」と記された文献もあり、これが本来の名前だったのではないかと考えられています。

なぜ山の上に築かれたのか?

マチュピチュが山の上に築かれた理由については、いくつかの説が存在します。

その一つは、宗教的な目的です。

インカ文明では、山は神聖な場所とされており、高地に神殿や都市を建設することで神々とのつながりを強めると信じられていました。

特に、太陽神インティを崇拝するインカの文化において、太陽に近い高地は重要な意味を持っていました。

また、防衛上の理由も考えられます。

インカ帝国は多くの敵対勢力と争いを繰り返しており、山の上に都市を築くことで敵の侵攻を防ぎやすくしたと考えられます。

マチュピチュは四方を切り立った崖に囲まれており、天然の要塞のような地形を利用することで外敵から守られていたのです。

さらに、農業や水の確保の観点からも、この立地が適していた可能性があります。

山の斜面を利用した段々畑(アンデネス)は、土壌の流出を防ぎながら効率的に作物を育てることができる仕組みです。

また、遺跡内には高度な水路システムが構築されており、山からの湧き水を利用して安定した水供給が行われていたと考えられます。

発見者ハイラム・ビンガムとは

ハイラム・ビンガムは、アメリカの歴史学者であり探検家としても知られています。

彼は1911年にペルーの奥地へと赴き、マチュピチュ遺跡を「再発見」しました。

当時のビンガムは、インカ帝国の最後の拠点である「ビルカバンバ」を探しており、現地の農民からの情報をもとに、密林に隠された遺跡を発見するに至りました。

ビンガムはマチュピチュを西洋に広く紹介し、その名を歴史に刻みましたが、彼の発見が完全に独自のものではなかったことも指摘されています。

地元の住民の間では、マチュピチュの存在はすでに知られており、ビンガムが訪れる前にも一部の人々が遺跡を訪れていたとされています。

しかし、彼の功績は、遺跡の学術的な調査と世界的な認知を促進したことにあり、後にイェール大学とともに発掘を行い、多くの遺物をアメリカへ持ち帰りました。

彼の発見以降、マチュピチュは世界的な観光地としての道を歩み始め、1983年にはユネスコの世界遺産に登録されました。

その一方で、彼が持ち出した遺物の返還問題が近年に至るまで議論されるなど、ビンガムの評価には賛否があるのも事実です。

マチュピチュ別名の歴史的背景

ポイント

「ワイナピチュ」だった可能性

スペイン侵略後のマチュピチュ

世界遺産登録と名前の定着

「マチュピチュ」が変わらない理由

「ワイナピチュ」だった可能性

近年の研究では、マチュピチュが本来「ワイナピチュ」と呼ばれていた可能性が指摘されています。

「ワイナピチュ」とは、ケチュア語で「若い峰」という意味で、マチュピチュ遺跡の背後にそびえる山の名称でもあります。

実際、16世紀のスペインの記録には、インカの人々が「ワイナピチュ」と呼ぶ都市に関する言及があり、ビンガムが「マチュピチュ」と命名する以前の名称として有力視されています。

このため、マチュピチュの本来の名前が誤って伝えられた可能性があり、歴史の中で名称が変わった例の一つと言えるでしょう。

ペルーの歴史家や考古学者による研究によると、マチュピチュの名称は、スペインの征服者たちがインカ帝国を侵略した際に失われた可能性があります。

近年では、イリノイ大学のブライアン・バウアー教授らの研究によって、マチュピチュの名称が発見当初から誤って認識されていた可能性が高いことが明らかになりました。

スペイン侵略後のマチュピチュ

インカ帝国が16世紀にスペインに征服された後、マチュピチュは放棄され、長い間、歴史の表舞台から姿を消しました。

スペイン人による略奪の対象とならなかった理由の一つとして、マチュピチュが山奥に隠されていたことが挙げられます。

征服の後、多くのインカの都市がスペインの植民地政策のもとで改築されましたが、マチュピチュはそのままの形で残されました。

結果として、この遺跡はインカ帝国の建築技術を現在まで伝える貴重な遺産となっています。

世界遺産登録と名前の定着

1983年、マチュピチュはユネスコの世界遺産として正式に登録されました。

これは、遺跡の文化的・歴史的価値が世界的に認められた瞬間であり、ペルー国内にとどまらず、国際的な関心を集める契機となりました。

それ以来、マチュピチュはペルー観光の象徴的存在となり、世界中から多くの観光客が訪れるようになりました。

特に、標高の高い山々に囲まれたこの遺跡は、その神秘的な雰囲気と壮大な景観によって、訪れる人々を魅了し続けています。

観光の増加に伴い、遺跡の保全に関する問題も浮上しました。

年間100万人以上の観光客が訪れることで、遺跡の保存状態が懸念されるようになり、ペルー政府は観光の制限を設ける必要に迫られました。

訪問者の管理やルートの制限を導入することで、マチュピチュの遺産としての価値を守り続けるための取り組みが進められています。

さらに、遺跡を守るための研究や保護活動も積極的に行われており、世界遺産としての価値を維持し続ける努力が続いています。

「マチュピチュ」が変わらない理由

名称の誤認が指摘される中でも、「マチュピチュ」という名はすでに世界的に定着しており、今後も変更される可能性は低いと考えられます。

ペルー政府も名称の変更を予定しておらず、多くの歴史的研究が進む中で、新たな発見が加わる可能性がありますが、「マチュピチュ」の名称は変わらず残るでしょう。

その背景には、観光業との深い関係が挙げられます。

すでに「マチュピチュ」という名称は世界中の観光客に親しまれており、旅行会社のパンフレットや観光ガイド、航空会社の広告など、さまざまなメディアで使用されています。

このため、名称の変更は国際的な影響をもたらす可能性が高く、現実的ではないと考えられています。

また、ペルー国内においても「マチュピチュ」という名称が文化的アイデンティティとして深く根付いています。

地元の人々にとっても、この遺跡は誇りであり、名称の変更は地域社会に大きな影響を与える可能性があるのです。

これらの理由から、「マチュピチュ」という名は今後も変わらず、歴史的遺産として語り継がれていくでしょう。

まとめ:マチュピチュ別名とその歴史的背景

🔴マチュピチュは「空中都市」とも呼ばれ、その立地と建築技術が理由とされる

🔴標高約2280メートルの山上に位置し、雲の上に浮かぶように見える

🔴インカ帝国の高度な石造建築技術により、地震にも耐えうる構造を持つ

🔴「インカの失われた都市」として知られ、長期間忘れられていた

🔴1911年にアメリカの探検家ハイラム・ビンガムによって「再発見」された

🔴「マチュピチュ」の名称はケチュア語で「老いた峰」を意味する

🔴近年の研究では、本来の名称が「ワイナピチュ」だった可能性が指摘されている

🔴「ワイナピチュ」はケチュア語で「若い峰」を意味し、隣接する山の名でもある

🔴インカ帝国では山を神聖視し、高地に都市を築くことで神々とのつながりを求めた

🔴山上に築かれた理由には、防衛や農業適性の面も関係している

🔴スペイン人による征服後、密林に埋もれ、略奪を免れたことで遺跡が保存された

🔴1983年にユネスコ世界遺産に登録され、国際的に保護されるようになった

🔴年間100万人以上の観光客が訪れるため、保全対策が求められている

🔴「マチュピチュ」の名称は世界的に定着し、変更される可能性は低い

🔴歴史研究が進む中でも、「マチュピチュ」はペルー文化の象徴として残り続ける

マチュピチュは、その神秘的な美しさと歴史的な価値から、今なお多くの人々を魅了し続けています。

「空中都市」や「インカの失われた都市」といった別名が示すように、この遺跡には多くの謎と魅力が詰まっています。

発見当初から続く名称に関する議論も、マチュピチュがいかに歴史的に重要な場所であるかを物語っています。

観光地としての人気が高まる一方で、遺跡の保存や環境保護の問題も指摘されています。

未来の世代にこの貴重な遺産を受け継ぐためにも、適切な管理と保護が求められています。

マチュピチュの本来の姿を理解し、その歴史や文化に思いを馳せながら訪れることが、遺跡を守る第一歩となるでしょう。